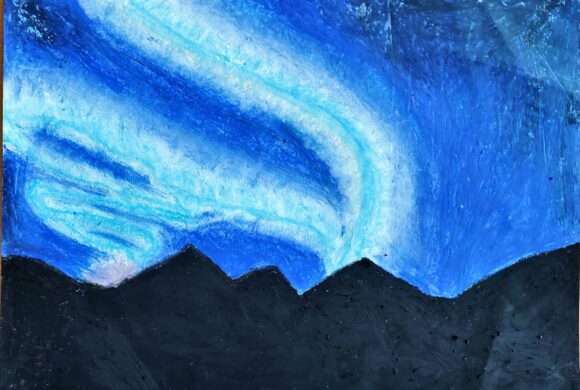

Die SchülerInnen der 3f kreierten unter der Leitung von Prof. Mundschitz Arbeiten zum Thema Polarlichter.

KUNST und GESTALTUNG

Das Unterrichtsfach „Kunst und Gestaltung“ wird als wichtiger Teil der Allgemeinbildung betrachtet. Demnach kommt dem Pflichtfach an unserem Standort eine wichtige Rolle zu.

Ästhetische Bildung zielt auf die Ausbildung der Reflexionsfähigkeit, Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit in allen Lebensbereichen ab. In „Kunst und Gestaltung“ geht es nicht nur um den Wissenserwerb, sondern es soll eigenständiges Denken und Erkennen fördern. Kreatives Denken und Handeln ist wesentlich für die Persönlichkeitsbildung.

Der Unterrichtsgegenstand Kunst und Gestaltung erschließt Zugänge zu allen ästhetisch begründeten Phänomenen unserer visuellen und haptischen Lebenswelt. Die Inhalte beziehen sich auf die Sachbereiche bildende und angewandte Kunst, visuelle Medien und Umweltgestaltung (Grafik, Malerei, Plastik, Architektur, Design, Fotografie, Film und Video, digitale Medien, Computerkunst, Informationsdesign) sowie alltagsästhetische Objekte und Phänomene.

„Kunst und Gestaltung“ findet von der ersten bis zur fünften Klasse als zweistündiger und in der 6.Klasse als einstündiger Pflichtunterricht statt. Ab der 7. Klasse gibt es die Möglichkeit zwischen „Kunst und Gestaltung“ und „Musik“ zu wählen, wobei beide wieder zweistündig unterrichtet werden. Das Pflichtfach „Kunst und Gestaltung“ ist maturabel.

Drei große Kunst-Säle, ein Keramikraum sowie ein Fotolabor stehen dem Fachbereich zur Verfügung.

Von der ersten bis zur vierten Klasse findet „Kunst und Gestaltung“ wöchentlich als Doppelstunde statt.

Im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium (WIKU) wird der kreative, gesellschaftlich-soziale und wirtschaftlichen Aspekt betont. In diesem Zweig findet in der ersten Klasse zusätzlich das einstündige Fach „Kreatives Gestalten“ einmal pro Woche statt. Ab der 2. Klasse wird „Kreatives Gestalten“ einstündig als Wahlfach angeboten.

In der Unterstufe werden alle Bereiche der bildenden Kunst praktisch erprobt, wobei der kulturelle Hintergrund in altersentsprechender Form vermittelt wird. Museums- und Ausstellungsbesuche, sowie die Bildbetrachtung stellen ebenfalls einen wichtigen Aspekt dar.

Die für die Unterstufe formulierte Bildungsaufgabe dient als Grundlage für die Arbeit in der Oberstufe.

Sehen Sie sich dazu auch den aktuellen Unterstufenlehrplan an: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568

Da sich unserer Gesellschaft zunehmend von einer Wissens- zu einer Mediengesellschaft entwickelt hat, und wir alltäglich von Bildern umgeben sind, ist es umso wichtiger diese Bildsprache zu verstehen. Im Unterrichtsfach Kunst und Gestaltung erfolgt eine Reflexion zwischen der Funktion und Bedeutung von Kunst und Bildmedien im gesellschaftlichen Kontext. Es sollen auch zwischen künstlerischen Positionen und der eigenen Ausdrucksfähigkeit und Arbeit Querverbindungen hergestellt werden und Aspekte des künstlerischen Denkens und Handelns nachvollzogen werden können.

Den aktuellen Oberstufenlehrplan für Bildnerische Erziehung finden Sie hier: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568

Kunst und Gestaltung wird in allen unseren Oberstufenformen unterrichtet. In der fünften Klasse als zweistündiges und in der sechsten Klasse als einstündiges Pflichtfach. Ab der siebenten Klasse wird Kunst und Gestaltung alternativ zu Musik als zweistündiges Pflichtfach angeboten. Die Wahl für das jeweilige Fach bleibt auch in der achten Klasse bestehen und wird ebenfalls zweistündig unterrichtet.

Kunst und Gestaltung ist ein (insgesamt) siebenstündiger maturabler Pflichtgegenstand.

Bei der aktuellen Maturaform steht der Kompetenzbegriff im Vordergrund. Die Matura für Kunst und Gestaltung findet ausschließlich mündlich statt. Ein praktischer Teil ist seit der Maturareform 2014/15 nicht mehr vorgesehen. Die Schüler und Schülerinnen haben dennoch die Möglichkeit im Zuge der Prüfung eine Auswahl ihrer Werke zu präsentieren. Durch die Schwerpunktsetzung auf die theoretische Prüfung findet im Oberstufenunterricht auch vermehrt ein Kunstgeschichte – und Kunstwissenschaftsunterricht statt, wobei nach wie vor großes Augenmerk auf den haptischen und praxisnahen Bereich gelegt wird.

Jeder Schulstandort einigt sich auf einheitliche Themenbereiche, die bei der Matura abgeprüft werden. Die Fachgruppe legt jährlich diesen Themenbereich fest, die verbindlich, aber dennoch individuell unterrichtet und gestaltet werden können. Hierbei stehen vier Kompetenzfelder im Vordergrund: Reproduktion, Transfer, Reflexion und die Erfahrung aus der eigenen bildnerischen Praxis.

Die aktuellen Informationen zur KuG-Reifeprüfung finden Sie hier: file:///C:/Users/lnb/Downloads/reifepruefung_ahs_lfbe%20(1).pdf

Für die Schüler und Schülerinnen gibt es bereits in der Unterstufe die Möglichkeit das bildnerische Themenfeld zu vertiefen. „Kreatives Gestalten“, „Foto“ und „Keramik“ werden ab der 2.Klasse als Unverbindliche Übungen angeboten. In der Oberstufe wird der Wahlkurs „Ölmalerei mit Fokus altmeisterliche Techniken und Hyperrealismus mit praktischem Schwerpunkt“ angeboten.

1. Wahlkurs Fotografie

2. Unverbindliche Übung Fotografie

In Bearbeitung

Hier steht das Erlernen der Technik der Ölmalerei im Vordergrund. Dabei sollen praktische und theoretische Grundkenntnisse der Ölmalerei erworben werden, sowie ein Einblick in die Materialkunde und –beschaffenheit gegeben werden. Es wird die Geschichte und Entwicklung des Mediums vermittelt, sowie dessen wichtigste Künstler und Künstlerinnen und deren Werke mit dem jeweiligen sozialen Kontext besprochen. Dabei wird Wert darauf gelegt das Repertoire an Bildvorstellungen zu vergrößern, um das eigene Weltbild zu erweitern.

Der Kurs findet als Doppelstunde statt, optimalerweise zweiwöchentlich zu je vier Stunden geblockt.

Folgende Kompetenzen sollen hier erworben werden:

· Die SuS kennen die Geschichte und Entwicklung der Ölmalerei.

· Die SuS kennen die wichtigsten Vertreter und Vertreterinnen der Ölmalerei sowie deren Werke und können diese epochal einordnen.

· Die SuS können selbstständig (theoretisch) einen Malgrund sowie Farben herstellen. Sie wissen um die Materialbeschaffenheit sowie um die sachgerechte Entsorgung von Malrückständen Bescheid.

· Die SuS können die Fachterminologie treffend und differenziert einsetzen.

· Die SuS können die Techniken der Ölmalerei selbstständig und zielgerichtet anwenden und sind in der Lage eine Idee von der Skizze über die Ausführung auf der Leinwand umzusetzen. Sie finden eigenständige Lösungen für eine konkrete Themenvorgabe.

· Die SuS können ihren Arbeitsprozess reflektieren und steuern und sind in der Lage anderen wertschätzendes und konstruktives Feedback zu geben.

· Die SuS lernen sich bewusst und kritisch in und mit ihrer eigenen Bildsprache auszudrücken.

· Die SuS nehmen zeitbedingte und lokale Besonderheiten von Bildern war und können diese erklären.

· Die SuS erweitern ihr Bildrepertoire und können auf dieses während des Prozesses der Ideenfindung oder um kunstgeschichtliche Zusammenhänge oder Assoziationen herzustellen, zurückgreifen

· Die SuS kennen die Entwicklung des Hyperrealismus, seine wichtigsten Vertreter und Vertreterinnen, deren Werken und können diese auch zuordnen.

· Die SuS wissen um die Besonderheiten des Hyperrealismus Bescheid.

· Die SuS können eine spezifische Themenstellung stringent umsetzen, durch eine selbstständige Ideenfindung mit Impulsen aus der Kunstgeschichte, durch das Planen der einzelnen Arbeitsschritte und der Anwendung der erlernten Techniken können sie ihren Arbeitsprozess optimieren. Sie finden zu eigenen Gestaltlösungen und können auch Alternativen entwickeln. Sie können sich dabei ihre Zeit angemessen einteilen.

· Die SuS nehmen Mehrdeutigkeiten in Bildern wahr, sie können ungewohnte Denk- und Ausdrucksweisen kritisch und wertschätzend betrachten und reflektieren und für ihre eigene Arbeitsweise nützen.

· Die SuS können Bilder in soziale Kontexte stellen und einen Bezug zum aktuellen Kunstgeschehen und -schaffen herstellen. Sienehmen gesellschaftliche Klischees und Stereotype in Bildern wahr und setzen sich damit kritisch auseinander.

· Die SuS lernen spezifische Qualitäten von Original und Reproduktion kennen.

· Die SuS kenne das kulturelle Angebot im Bereich der Malerei.

In die Beurteilung für Kunst und Gestaltung fließen alle mündlichen, schriftlichen und praktischen (bildnerischen)Leistungen ein, die die Schüler*innen während der Unterrichtszeit erbringen

Die gemäß Lehrplan relevanten Kompetenzbereiche für das Fach Kunst und Gestaltung, setzen sich aus Bildnerischer Praxis, Reflexion, Dokumentation und Präsentation sowie dem Erwerb von Kenntnissen der Kunstgeschichte, Kunstwissenschaften und Techniken zusammen. Diese Kompetenzbereiche spiegeln sich in den verschiedenen Teilbereichen, welche für die Beurteilung herangezogen werden, wider.

Die Note in Kunst und Gestaltung setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

1. Arbeitsergebnis/ Künstlerische Produktion – 40%

- dazu gehört das Arbeits- und Prozessverhalten: die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung

- erfassen einer Aufgabenstellung (inhaltlich, technisch, gestalterisch)

- entwickeln einer eigenständigen, originellen Gestaltungsidee in Auseinandersetzung mit dem Thema (Individualität, Kreativität, Fantasie)

- Planung der eigenen Idee und Umsetzung innerhalb der zeitlichen Rahmenbedingungen

- Durchführung: Berücksichtigung und Anwendung der vermittelten Inhalte und Techniken, Ausschöpfen der gestalterischen Möglichkeiten, Aufwand in der Ideenfindung und Umsetzung, Eigenständigkeit der Bildsprache, Fortschritte im Erlernen technischer Fertigkeiten, Klarheit und Sauberkeit in der Ausführung, Genauigkeit und entsprechendes Zeitmanagement.

Ausschlaggebend ist der erzielte Lernzuwachs und nicht die Begabung. Eine Bereitschaft zum Erlernen und Anwenden neuer Fertigkeiten wird gefordert.

Mangelnde Anlagen und körperliche Fähigkeiten sind bei erwiesenem Leistungswillen zugunsten der Schülerin/des Schülers zu berücksichtigen (vgl. RIS – Fassung vom 10.11.2016, S. 11).

2. konstruktive Mitarbeit – 40 %

Inhaltliche Kriterien:

kontinuierliche Konzentration auf den Arbeitsprozess ohne Aufforderung der/des Lehrerin/ Lehrers

konstruktive Mitarbeit und persönlicher Einsatz bei der Erarbeitung von neuem Lehrstoff (Einbringen von eigenem Wissen, Diskussionsbereitschaft, Anbringen von offenen Fragen, eigene Beiträge beim Betrachten von Bildern, Fotos, Videos, etc.)

treffende Benutzung von Fachbegriffen

Hilfsbereitschaft und respektvoller Umgang mit anderen

wertschätzender Umgang mit den Mitschüler*innen und Lehrer*innen

Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen

Aktive und zielstrebige Beteiligung am Unterricht

Reflexion und Selbstbeurteilungsvermögen

umweltbewusstes und sicherheitsgerechtes Handeln

planendes und problemlösendes Vorgehen

mündliche und schriftliche Stundenwiederholungen

Referat, inklusive Handout für die Klassenkolleg*innen

Formale Kriterien:

- kontinuierlich angemessene Vorbereitung z.B. durch das Vorhandensein notwendiger Materialien (termingerechtes Mitbringen der geforderten Unterlagen und Arbeitsmittel).

- Grundausstattung für den Kunstunterricht ist immer vorhanden.

- Konstruktive Mitarbeit beim Herstellen der Rahmenbedingungen für den BE-Unterricht: Bereitstellung der notwendigen Unterrichtsmaterialien; sorgfältiger Umgang mit dem Arbeitsmaterial; Bereitschaft, anfallende Reste der praktischen Unterlagen zu entfernen und/ oder zu entsorgen

- sorgfältiger Umgang mit den schulischen Räumlichkeiten

- Pünktlichkeit im Unterricht

3. Dokumentation/ Präsentation – 20%

- die Führung und Vollständigkeit einer Mappe und eines Kunsttagebuches/ Heft (künstlerische Arbeiten, Handouts, Skizzen, Beschreibungen der eigenen Arbeit, Reflexion der Arbeitsergebnisse, Bildmaterial, Ausdrucke, etc. werden darin gesammelt)

- der sorgfältige Umgang mit der Mappe und den eigenen künstlerischen Arbeiten oder Dokumentationen (Fotos)

- die Präsentation und Besprechung der künstlerischen Arbeit und der Arbeitsergebnisse

Wenn die Leistungen wegen mangelnder Anwesenheit der Schülerin/ des Schülers für eine Beurteilung nicht ausreichen, muss eine Feststellungsprüfung bzw. Nachtragsprüfung gemäß SchUG § 20 Abs. 2 und 3 abgelegt werden.

Arbeiten von Schülerinnen und Schülern

OP ART

Unter der Leitung von Prof. Mundschitz haben die SchülerInnen der 4 a und 4c Arbeiten im Stil Victor Vasarely’s, einer der wichtigsten Vertreter der Optical...

Kubismus 7B, 7C, 7D, 7E

Unter der Leitung von Prof. Mundschitz kreierten die 7. Klassen ein kubistisches Selbstportrait. Der Kubismus wurde von den beiden Künstlern Pablo Picasso und Georges Braque...

Pointillismus in den 7. Klassen

Unter der Leitung von Prof. Mundschitz haben die SchülerInnen der 7. Klassen ein pointillistisches Gemälde kreiert.

Cyanotypie – Eisenblaudrucke

Die zwei Fotogruppen des GRG21 haben sich heuer unter der Leitung von Prof. Micheli mit Fotogrammen und Cyanotypie beschäftigt.